-

Construire les mémoires politiques: discours et pratiques esthétiques de résistance en Amérique latine

No 21 (2022)

Construire les mémoires politiques: discours et pratiques esthétiques de résistance en Amérique latine

No 21 (2022)Construir las memorias políticas: discursos y prácticas estéticas de resistencia en América latina

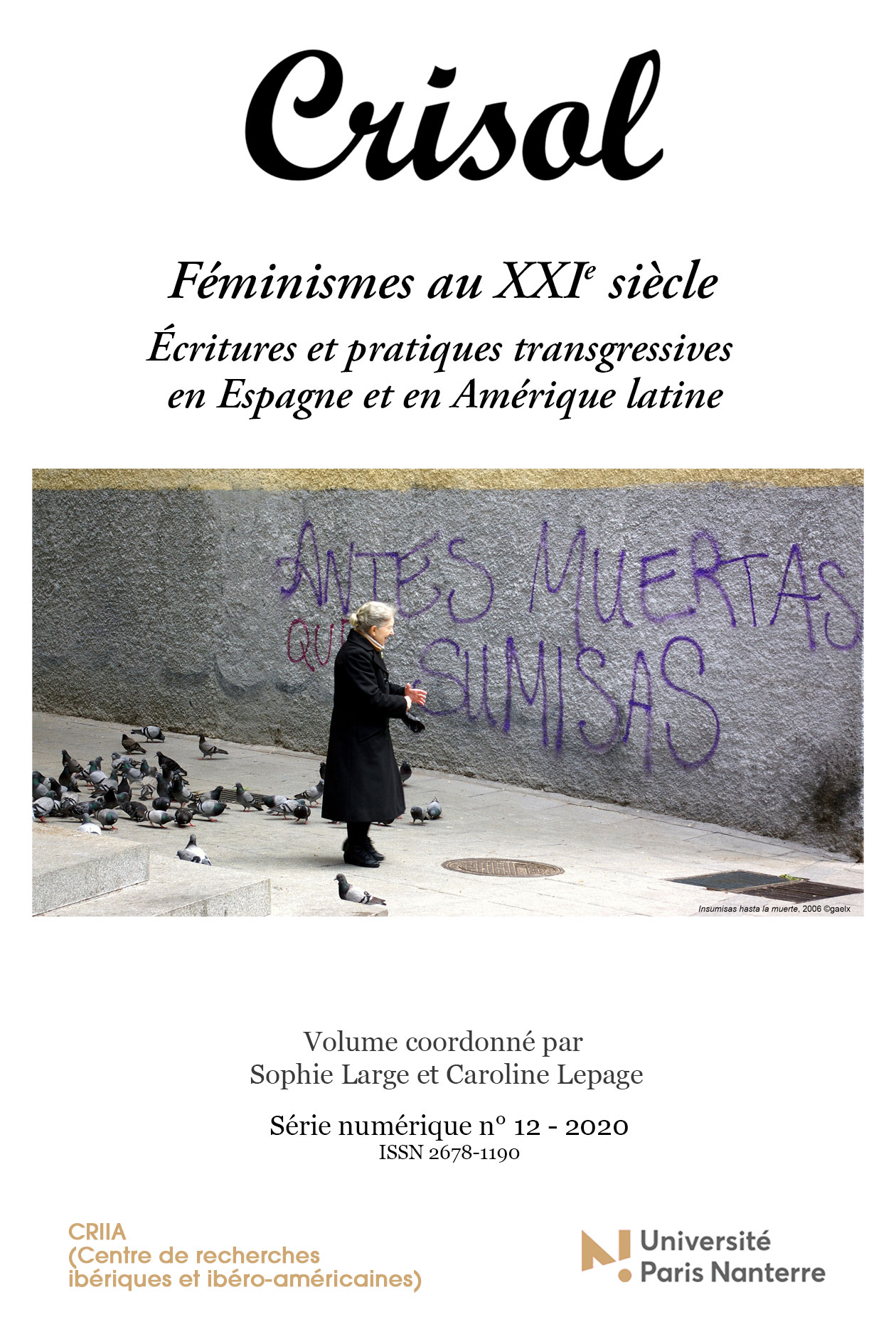

En el contexto actual, América Latina avanza en la construcción de nuevos discursos que insisten en visibilizar procesos de movilización social en contra de estructuras hegemónicas adheridos al poder. Así mismo, intenta preservar las memorias de individuos y de colectivos que constantemente crean prácticas estéticas como alternativa de resistencia política y de lucha en defensa de sus derechos. Voces y acciones que instalan nuevas preguntas, pero que además proyectan nuevas necesidades y demandas de verdad, justicia y reparación social. Un escenario complejo que nos permite hoy hablar de un despertar colectivo; un estallido social que viene sacudiendo los cimientos de un continente marcado por la pobreza, la desigualdad, la falta de políticas de inclusión y de garantías de preservación y salvaguarda de las memorias. En este número se destacan acciones y procesos realizados por actores e instituciones sociales que intentan visibilizar, mediante el uso de nuevos lenguajes, aquellas memorias subterráneas que durante años han permanecido por fuera de los archivos oficiales, o que sistemáticamente han sido borrados como estrategia de silenciamiento estatal. Estas nuevas voces, que surgen como alternativas contrahegemónicas de lucha social, nos permiten entender las dinámicas que hoy se construyen en América Latina como respuesta al creciente malestar en la sociedad. Estudios como el del origen y evolución del parlache realizado mediante el análisis de textos escritos por estudiantes de sectores marginales de la ciudad de Medellín – Colombia, dan cuenta del proceso de construcción de un repertorio discursivo marcado por la violencia que genera el narcotráfico. En esta misma óptica, los testimonios de familiares de víctimas realizados mediante la utilización de objetos personales como dispositivos de recuerdos, y como evidencia probatoria ante la justicia, constituyen una memoria viva del conflicto armado en Colombia. Del mismo modo, y en busca de nuevos soportes y nuevas lecturas que nos pemitan comprender el presente, el analisis de la obra del cineasta Victor Gaviria nos permite acercarnos al horizonte poético que emerge en su filmografía. Patrimonios que son parte de la herencia cultural de la humanidad, y que requieren una intervención para su conservación. Tal es el caso del articulo sobre la dificultad de hacer memoria sobre la dictadura cívico-militar en Brasil, donde se revela la fragilidad de las medidas para preservar los espacios en los que se perpetraron crímenes de presos políticos y civiles, así como la falta de politicas para la conformación de lugares que permitan la construcción de una memoria ejemplar para las generaciones futuras. Otros dos artículos, ambos escritos a partir de las reflexiones que nos deja la pandemia, reflejan no sólo las medidas con las que la población civil debió lidiar durante un confinamiento necesario pero excesivo, sino las problemáticas de fondo que emergieron desde leyes impuestas por instituciones del Estado que buscaban controlar a unos individuos cansados de los abusos y la falta de garantías de subsistencia básicas en Brasil. Desde otra latitud, en Colombia este fenómeno, junto al alza desmedida a los impuestos en periodo de crisis, motivó la destrucción o intervención de estatuas y monumentos en el marco de las protestas sociales del llamado Paro Nacional de 2021, el cual desató una resignificación de los valores nacionales y amplió el debate en torno a la participación, la inclusión y la legitimación de derechos fundamentales. Violencias políticas con raíces coloniales que se extienden hasta nuestros días, las cuales son evidentes en la obra de la artista plástica brasileña Rosana Paulino. Dichas piezas son un claro ejemplo de como el llamado arte negro contemporáneo se eleva como una voz de resistencia que saca a flote el racismo estructural, pero también asuntos tratados desde la teoría poscolonial como la subalternidad y el feminismo en Brasil, entre otros. Memorias que tienen puntos de conexión, pero que a la vez crean rupturas y continuidades en las luchas por los usos del pasado. Un dialogo que se construye en tiempos y espacios diferentes, y que nos permite comprender, a partir de casos como los que analiza el texto sobre las experiencias extremas de la violencia del terrorismo de Estado en Argentina, cómo las formas estéticas y narrativas de apropiación cultural de memorias crean un orden simbólico colectivo mediante el cual la lucha de un grupo puede transformarse en la lucha de todo un continente que busca acercarse a una democracia firme, imparcial y perdurable. Todas estas reflexiones, junto a la imagen que sirve de portada y que nos comparte el fotógrafo Javier Serna Sánchez, obturada el 19 de mayo de 2021 en el marco de las protestas sociales en Colombia, le dan sentido a un dossier en el que, más que simples textos, encontramos un llamado a la reflexión, la preservación y la visibilización de los discursos y las prácticas estéticas que se están produciendo en América Latina como parte de las memorias vivas que emergen en contexto de lucha social.

Construire des mémoires politiques: discours et pratiques esthétiques de résistance en Amérique latine

Dans le contexte actuel, l’Amérique latine progresse dans la construction de nouveaux discours qui cherchent à renforcer la visibilité des processus de mobilisation sociale contre des structures hégémoniques attachées au pouvoir. De même, elle tente de préserver les mémoires des individus et des collectifs qui créent sans cesse des pratiques esthétiques comme alternative de résistance politique et de lutte pour défendre leurs droits. Des voix et des actions qui posent de nouvelles questions et qui reflètent de nouveaux besoins et de nouvelles exigences de vérité, de justice et de réparation sociale. Un scénario complexe qui nous permet aujourd’hui de parler d’éveil collectif; une explosion sociale qui ébranle les fondements d’un continent marqué par la pauvreté, l’inégalité, l’absence de politique d’inclusion et le manque de garanties concernant la conservation et la sauvegarde des mémoires. Dans ce numéro, sont mis en relief des actions et des processus réalisés par des acteurs et des institutions sociales qui tentent de rendre plus perceptibles, grâce à l’utilisation de nouveaux langages, ces mémoires souterraines qui pendant des années sont restées en dehors des archives officielles, ou qui ont été effacées systématiquement, et qui constitue une mise sous silence stratégique de la part de l’Etat. Ces nouvelles voix qui surgissent comme alternatives de lutte sociale contre l’hégémonie nous permettent de comprendre les dynamiques qui se construisent aujourd’hui en Amérique latine en réponse au mal être croissant dans la société. Des études comme celle qui porte sur l’origine et l’évolution du parlache élaboré à partir de l’analyse de textes écrits par des étudiants des secteurs marginaux de la ville de Medellin- Colombie, rendent compte du processus de construction d’un répertoire discursif marqué par la violence engendrée par le trafic de drogue. Dans cette même optique, les témoignages de familles de victimes réalisés à partir d’objets personnels utilisés comme déclencheurs de souvenirs, et faisant office de preuves devant la justice, constituent une mémoire vivante du conflit armé en Colombie. De même, en quête de nouveaux supports et de nouvelles lectures qui nous permettent de comprendre le présent, l’analyse de l’œuvre du cinéaste Victor Gaviria nous permet une approche de l’horizon poétique qui émerge de sa filmographie. Patrimoine qui fait partie de l’héritage culturel de l’humanité, et qui nécessite une intervention afin d’être conservé. Il en va de même pour l’article qui traite de la difficulté de garder en mémoire la dictature civilo-militaire au Brésil, étant donnée la fragilité des mesures mises en œuvre pour préserver les espaces où furent perpétrés les crimes de prisonniers politiques et civiles, ainsi que le manque de politiques visant à la création de lieux propices à la construction d’une mémoire servant d’exemple aux générations futures. Deux autres articles, écrits l’un et l’autre à partir de réflexions inspirées par la pandémie, reflètent les mesures auxquelles la population civile a du faire face durant un confinement nécessaire mais excessif, mais aussi les problématiques de fond qui ont surgi, depuis que des lois ont été imposées par des institutions de l’Etat pour tenter de contrôler des individus lassés par les abus et le manque de garanties élémentaires pour assurer la subsistance au Brésil . Par ailleurs, en Colombie ce phénomène, auquel s’est ajoutée une hausse démesurée des impôts en temps de crise, a engendré la destruction ou la mise à mal de statues et de monuments, dans le cadre des protestations sociales de ce que l’on a appelé le Paro Nacional de 2021, lequel a déclenché une redéfinition des valeurs nationales et a élargi le débat concernant la participation, l’inclusion et la légitimation des droits fondamentaux. Des violences politiques issues du passé colonial et qui se prolongent jusqu’à nos jours, comme le démontre clairement l’œuvre de l’artiste plasticienne brésilienne Rosana Paulino. Ces réalisations témoignent clairement de la manière dont ce que l’on nomme l’art nègre contemporain s’élève comme une voix de résistance qui met en évidence le racisme structurel, mais aussi des questions traitées à partir de la théorie postcoloniale telles que la subalternité et le féminisme au Brésil, entre autres. Mémoires qui ont des points communs, mais qui en même temps créent des ruptures et des continuités dans les luttes, selon les usages du passé. Un dialogue qui s’élabore en des temps et des espaces différents, et qui nous permet de comprendre, à partir de cas comme ceux qu’analyse le texte sur les expériences extrêmes de la violence du terrorisme d’état en Argentine, comment les formes esthétiques et narratives d’appropriation culturelle de la mémoire créent un ordre collectif symbolique au travers duquel la lutte d’un groupe peut se transformer en lutte de tout un continent qui cherche à s’approcher d’une démocratie stable, impartiale et durable. Toutes ces réflexions, ainsi que l’image qui sert de couverture et que nous offre le photographe Javier Serna Sanchez, prise le 19 mai 2021 dans le cadre des protestations sociales en Colombie, donnent du sens à un dossier dans lequel, au-delà des textes, on trouve un appel à la réflexion, à la préservation et à la mise en lumière de discours et de pratiques esthétiques qui ont cours en Amérique Latine et qui participent de la mémoire vivante qui surgit au cœur de la lutte sociale.

Luis Carlos TORO TAMAYO Medellin – Colombie, janvier 2022

.jpg)

@ photo : Serna Sánchez Javier, Medellín, 19 de mayo de 2021 (Protesta social durante el Paro Nacional – Colombia, 2021)

Luis carlos Toro Tamayo : EDITEUR SCIENTIFIQUE

Emmanuelle Sinardet : COORDINATRICE

SOMMAIRE

Luz Stella Castañeda Naranjo (Universidad de Antioquia), José Ignacio Henao Salazar (Universidad de Antioquia), «La voz de los jóvenes marginales de Medellín – Colombia: una memoria fresca y espontánea»

Luis Carlos Toro Tamayo (Universidad de Antioquia), José Ignacio Henao Salazar (Universidad de Antioquia), «Discurso y silencio. Análisis de texto a partir de los testimonios de familiares de víctimas del conflicto armado en Colombia»

Beatriz Elena Acosta Ríos (Facultad de Artes y Humanidades –Instituto Tecnológico Metropolitano), Juan Diego Parra Valencia (Facultad de Artes y Humanidades (Instituto Tecnológico Metropolitano), «Arte, monumento y archivo. Reflexiones en torno a la obra de Víctor Gaviria como archivista de la ciudad»

Maria Leticia Mazzucchi Ferreira (Federal University of Pelotas, Rs, Brazil), Darlan de Mamman Marchi (Federal University of Pelotas, Rs, Brazil), «Resilient Heritages: The Difficult Memory of the Military Dictatorship in Brazil»

Javier Alejandro Lifschitz (Universidad Federal Del Estado de Rio de Janeiro /PPGMS), «Memoria social y pandemia en América del Sur: “libertarios”, negacionistas y el porvenir de una ilusión»

Sebastián Vargas Álvarez (Universidad del Rosario, Colombia), «Desmonte de la historia y apropiación del espacio público. Derribo e intervención de monumentos durante el Paro Nacional en Colombia (2021)»

Márcio Seligmann-Silva (Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil), «Rosana Paulino: a arte como resistência aos apagamentos da violência colonial»

Ludmila Da Silva Catela (IDACOR/UNC), «Memorias enlazadas – Rupturas y continuidades en las luchas por los usos del pasado»

Emmanuelle Sinardet (Université Paris Nanterre, Centre D’Études Équatoriennes - CRIIA, Études Romanes), «Compte-rendu de lecture : La escalera de Bramante de Leonardo Valencia, roman hélicoïdal»

Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190

Directrice de la publication : Caroline Lepage

200 avenue de la République

92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr

-

Las mujeres en los Andes (siglos XIX-XXI): entre la participación y la disputa

No 20 (2022)

Las mujeres en los Andes (siglos XIX-XXI): entre la participación y la disputa

No 20 (2022)La relevancia actual de los movimientos de mujeres y demandas en torno a sus derechos sociales, políticos, legales y reproductivos han marcado un derrotero multívoco en los debates contemporáneos de las sociedades de la región andina. Varias propuestas de sectores sociales vinculados a la lucha histórica de los movimientos de mujeres han puesto sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre cómo las demandas femeninas han llegado y se han situado en la palestra pública actual. Asimismo, la búsqueda de pasados históricos y de genealogías feministas que disputan discursos y perspectivas en la opinión pública evidencian la necesidad de fomentar análisis y producciones científicas sobre las demandas políticas y sociales de los movimientos de mujeres a través del tiempo. Ante este horizonte, los estudios aquí compilados buscan contribuir, desde la producción académica, a una mejor comprensión sobre el género y la participación histórica, cultural y política de las mujeres en los Andes.

Los editores, Juan Carlos Grijalva (Assumption University-Estados Unidos); Tatiana Salazar Cortez (Universidad del País Vasco / Université Paris Nanterre, CRIIA - Centre d'études équatoriennes); Emmanuelle Sinardet (Université Paris Nanterre, CRIIA - Centre d'études équatoriennes)

SOMMAIRE

Juan Carlos Grijalva, Emmanuelle Sinardet, Tatiana Salazar Cortez, «Introducción»

Alejandra Arango Londoño (Universidad de Granada), «Mujer y conflicto en Colombia durante el siglo XIX: testimonio de una combatiente en la Guerra de los Mil Días (1899-1902)»

Michal Handelsman (University of Tennessee), «“Ain’t I a Woman?” Poéticas de (re)existencia en algunas poetas afrocolombianas»

Alexandra Astudillo Figueroa (Universidad San Francisco de Quito), «Redes de mujeres en el siglo XIX Andino: carácter transnacional de un quehacer intelectual»

Ana María Goetschel (Departamento de sociología y estudios de género de Flacso- Ecuador), «El pensamiento de las mujeres y los dilemas de la emancipación: La visita de Belén de Sárraga al Ecuador»

Juan Carlos Grijalva (Assumption University), «Ventriloquismos travestis de la escritura masculina en el siglo XIX en Ecuador: las voces femeninas de Juan Montalvo»

Marlène Moret (Université de Toulouse Jean-Jaurès – Framespa), «Los feminismos de José de la Cuadra, de jurista a escritor»

Tatiana Salazar Cortez (Universidad del País Vasco UPV/ EHU- Université Paris Nanterre), «Ecuatorianas comunistas entre las décadas de los 60 y 70: estrategias locales para intereses internacionales»

Emmanuelle Sinardet (Université Paris Nanterre, Centre D’Études Équatoriennes - CRIIA, Études Romanes), «Generización de la memoria y socialización de la maternidad en Colombia: El dolor tiene cara de madre»

Diana Sarrade Cobos (Université de Bordeaux – CRIIA), «La Ley de economía popular, social y solidaria en Ecuador: ¿Una herramienta en favor del empoderamiento de las mujeres?»

Mentions légales

Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190

Directrice de la publication : Caroline Lepage

200 avenue de la République

92000 Nanterre

c.lepage@parisnanterre.fr

-

Mélange 2021

No 19 (2021)

Mélange 2021

No 19 (2021)Ce numéro 19 de Crisol est le premier volume de Mélange de la série numérique.

Il a été conçu et coordonné par Sandra Gondouin (Université de Rouen), Laurie-Anne Laget (Sorbonne Université) et Caroline Lepage (Université Paris Nanterre) avec l’ambition d’ouvrir à des enseignants-chercheurs français et étrangers et – en bonus – à une traductrice un vrai espace de liberté pour écrire sur le sujet de leur choix et dans une totale liberté de ton.

Cela donne, nous l’espérons, une riche mosaïque, avec des réflexions qui parcourent des lignes allant du Siècle d’Or au XXIe siècle, des études en littérature et en civilisation, de l’Espagne, de l’Amérique latine (Uruguay, Argentine, Colombie, Mexique, Cuba, Brésil, Chili) et de l’Afrique hispanophone…

Nul doute que grâce à ces 23 contributions, la lectrice et le lecteur auront un bel échantillon de ce qui intéresse et inquiète actuellement la communauté des chercheurs hispanistes et américanistes. Rendez-vous dans un an pour le Mélange 2022.

Sandra Gondouin, Laurie-Anne Laget et Caroline Lepage

SOMMAIRE

François-Xavier Guerry (Université Bretagne Sud), «“Ella era el mercader y la mercaduría, ella era la tienda y la tendera” –Le vocabulaire érotique marchand dans le cycle célestinesque»

Bernard Darbord (Université Paris Nanterre), «Gil Vicente, O pranto de Maria Parda (Lisbonne, 1522): réflexion sur le texte»

Félix Terrones (Instituto Riva Agüero–PUCP), «Diario de viaje a París (1900) de Horacio Quiroga o la trayectoria hacia el desencanto»

Elsa Fernández (Université Paris Nanterre), «Los juegos transtextuales al servicio de la ideología: el caso de Chaves Nogales, periodista de la Revolución rusa»

Clara Berdot (laboratoire LIS (Lettres, Idées, Savoirs) - EA 4395 de l’UPEC), «“De cent façons différentes et même contradictoires”: le kaléidoscope magistro-discipulaire dans quelques fictions borgésiennes»

Amadeo López Université (Paris Nanterre), «Recepción de Cien años de soledad en España –1967-1975»

David Barreiro Jiménez Université (Université Paris Nanterre), «Barcelone et Gabriel García Márquez: le printemps du patriarche»

Gaëlle Hourdin (Université Toulouse – Jean Jaurès), «L’Elegia al Che : une esthétique de la litote dans le poème visuel brossien»

Ricardo Torre (Université Paris-Est Créteil), «Le tango dans l’œuvre de Marcelo Cohen: de la tradition à la science-fiction»

Benoît Coquil (Université de Picardie Jules Verne), «Contratapas contrarias: figure d'auteur dans les premières et quatrièmes de couverture de Rodolfo Fogwill»

Marisol Luna Chávez (Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca) et Víctor Díaz Arciniega (Universidad Autónoma Metropolitana), «Guadalupe Dueñas a contraluz de sus contemporáneas. Los temas de su narrativa»

Caroline Lepage (Université Paris Nanterre), «Saveurs, significations et resignifications dans la tétralogie des «Quatre saisons» de Leonardo Padura Fuentes»

Françoise Moulin-Civil (CY Cergy Paris Université), «Interculturalité et paratopie identitaire: le cas de la littérature et de la culture cubano-américaines»

Cécile Brochard (Université de Caen-Normandie), «Incarner les minorités dans le roman africain hispanophone et afro-brésilien: perspectives transatlantiques (María Nsué Angüe et Conceição Evaristo)»

Angélica Amancio (Université Jean Loulin – Lyon 3), «Les références intertextuelles et l’histoire des objets dans L’odeur du siphon, de Lourenço Mutarelli»

Sophie Large (Université de Tours), «Guadalupe Nettel et le boom: héritage ou contre-héritage?»

Paula Klein (IMAGER/Université de Paris-Est-Créteil et FoReLLIS/Université de Poitiers), «Archivo y secretos de familia en La sombra del púgil (2008) de Eduardo Berti»

María José Fernández Vicente (Université de Bretagne Occidentale), «Le cœur a ses raisons. Réflexions sur la place des émotions dans la pensée occidentale»

Claire Laguian Université Gustave Eiffel, «Couvrir le paratexte, occulter les processus migratoires: texte et image au service de l’impossibilité du voir dans La noche de Europa de Dionisio Cañas»

Diana Sarrade Cobos (Université de Bordeaux), «Les revendications environnementales des peuples indigènes en Équateur: une lutte locale à dimension globale»

Audrey Louyer (Université de Reims Champagne-Ardenne / CIRLEP), «La Micropedia d’Ignacio Padilla: déclinaisons d’un fantastique polymorphe»

Benoît Santini (Université du Littoral Côte d’Opale), «Migraciones en la obra de dos jóvenes autores chilenos: Charapo de Pablo D. Sheng (2016) y Éxodos de Jorge Cid (2018)»

Corinna Gepner (traductrice), «Comprendre ou ne pas comprendre»

Axelle Vatrican (Université de Toulon), «Sobre las preguntas encubiertas: el ejemplo de saber en español»

***

Compte-rendu de lecture

Compte-rendu de lecture (Alexandra Oddo): Anne Monssus, La salsa cubaine en Europe et en Amérique. Comment danse-t-on « a lo cubano » ?

Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190

Directrice de la publication : Caroline Lepage

200 avenue de la République

92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr

-

Littératures ultra-contemporaines d'Amérique Centrale et des Caraïbes

No 18 (2021)

Littératures ultra-contemporaines d'Amérique Centrale et des Caraïbes

No 18 (2021)En 1997 el escritor guatemalteco Arturo Arias afirmaba en la revista Kipus lo siguiente: “Un fantasma recorre la totalidad de la narrativa centroamericana: el fantasma de las literaturas invisibles. Una literatura invisible es una que nadie lee, nadie comenta, con la cual nadie dialoga, a la cual nadie toma en cuenta…”

Podría creerse que esto ha cambiado: desde el 2013 existe el Festival anual Centroamérica Cuenta, organizado principalmente por el escritor nicaragüense Sergio Ramírez; han surgido revistas especializadas en literatura centroamericana como Istmo, Ístmica, Centroamericana, y está la publicación de los 6 tomos de Hacia una historia de las literaturas Centroamericanas. Podría parecer que las literaturas centroamericanas se han integrado al mundo globalizado.

No es la impresión que yo tengo. El Festival Centroamérica Cuenta, año con año, deja por fuera muchísimos narradores, poetas y dramaturgos centroamericanos y en cambio abunda en autores no centroamericanos (europeos, latinoamericanos). Esto podría ser una exigencia de los patronizadores, no sabemos, pero la sensación que muchos autores y autoras tenemos es que en Centroamérica Cuenta, Centroamérica NO cuenta.

Por otro lado, si bien existen las revistas mencionadas, su ámbito de difusión es muy reducido. Y respecto a que nuestra literatura se ha integrado al mundo globalizado, me temo que eso es así solamente para los autores que ya en 1997 estaban “globalizados”: Gioconda Belli, Rodrigo Rey Rosa, Sergio Ramírez, Horacio Castellanos Moya, por ejemplo.

Seguimos siendo una literatura invisible e invisibilizada para el resto del mundo a pesar de que hay muchos autores y autoras nuevas escribiendo con excelente calidad. Tenemos proyectos novedosos y geniales como el de la Editorial de Mujeres Abecedaria, estrictamente virtual y orgullosamente centroamericana.

Uno de los factores que contribuyen a esta invisibilización es que entre autores los centroamericanos no nos leemos y por lo tanto no nos ayudamos, no creamos “masa crítica”. Somos un área balcanizada. Los libros no circulan entre los diferentes países. Esto empezó a ser así a finales de los años noventa, cuando en general la literatura latinoamericana dejó de trascender fronteras, cuando ya no encontrábamos en nuestras librerías los libros de Editorial Sudamericana o de Losada, cuando murió el proyecto de EDUCA, que hacía circular los libros centroamericanos.

La razón tiene que ver, creo yo, con el neoliberalismo, que dejó al mercado la distribución de los autores. Los libros no circulan porque es más barato que se queden en su “mercado natural”, es decir, en el país del autor. Y en general nuestros países son poco lectores salvo de éxitos comerciales globalizados muy bien orquestados desde afuera, que son los que llenan los estantes de nuestras principales librerías.

Por supuesto que no todo es negro y hay editoriales como Penguin Random House que se esfuerzan en hacer circular los libros. Como ejemplo pongo mi experiencia con mi más reciente novela: Tocar a Diana. Interesó en Guatemala y entre la Editorial Penguin Random House y una organización llamada Alianza me invitaron a presentar la novela y a dar un taller. Incluso sentí una mayor acogida hacia mi novela en Guatemala que en mi propio “mercado natural”. Ojalá todas las demás editoriales hicieran esos esfuerzos y hubiera en las principales librerías de cada país (Sophos en Ciudad de Guatemala, El Hombre de la Mancha en Ciudad de Panamá, La Internacional en San José) un rincón de literatura centroamericana.

Por el momento mi conclusión es: sí, hemos avanzado un poquito. Pero demasiado poco. A los autores nos falta unión, generosidad -y en esto coincide conmigo Dante Liano, el escritor guatemalteco que vive en Italia pero publica en Guatemala- y vernos como colegas, no como competencia. Que en Centroamérica Cuenta, los centroamericanos contemos de verdad. Pero estamos muy lejos de integrarnos al mundo globalizado. El sistema de mercado y la orquestación comercial de Best Sellers mundiales traducidos o españoles es otro gran obstáculo. A veces siento que la literatura centroamericana, a pesar de que cuenta con excelentes autores y autoras de todas las edades, avanza al ritmo de Zenón, sí, el de la paradoja, que intenta salir de una habitación pero como cada vez su paso tiene que ser más pequeño que el anterior, nunca sale. Ojalá proyectos como Abecedaria y los esfuerzos de Editoriales como Penguin Random House cambien el ritmo de Zenón de la literatura centroamericana.

Anacristina Rossi

(Sandra Gondouin et Caroline Lepage remercient Ilona Ohana, Anne-Laure Potier et Lizeth Rayo Trujillo pour leur aide dans la mise en forme de ce volume)

SOMMAIRE

Dante Liano (Università Cattolica di Milano), «Cambio de Paradigma»

Emanuela Jossa (Università della Calabria), «Cuatro formas de volver a casa. Escrituras centroamericanas del regreso»

Nathalie Besse (Universite de strasbourg - cher ur 4376), «Les romans nicaraguayens: entre désillusion et nouvelles résistances»

Nathalie Besse (Université de Strasbourg - cher ur 4376), «Tongolele no sabía bailar de Sergio Ramírez: entre pouvoirs et rébellions, la contribution du roman»

Davy Desmas (Université Toulouse Jean Jaurès (CEIIBA) / INU Champollion), «Cuídese de las fantasías, y ocúpese de la invención». La fugitiva de Sergio Ramírez ou l’illusion de l’hommage»

Caroline Lepage, Elsa Fernández et Diana Gil Herrero (Université Paris Nanterre – UR Études Romanes – CRIIA / HLH), «Féminisme et tentation classiste: le cas ¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de género – Panamá (2017)»

Audrey Louyer (Université de Reims Champagne-Ardenne / CIRLEP), «Les «cuentos» de Claudia Hernández: de l’autre côté du miroir»

Sophie Large (Université de Tours, ICD – EA 6297), «Subalternités et puissance d’agir: genre et sexualité dans El verbo J de Claudia Hernández»

Michela Craveri (Università Cattolica del Sacro Cuore), «Propuestas críticas en la poesía maya del nuevo milenio. Redes existenciales en la obra de Rosa Chávez»

Sara Carini (Università Cattolica Dde Sacro Cuore), «La poesía de Shirley Campbell Barr: reescribir el cuerpo, compartir su historia»

Sandra Gondouin (Université de Rouen Normandie ERIAC) et Jessica Pagazani (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3), «Corporalité et autofiction: écrire la mémoire du corps dans Tocar a Diana (2019) d’Anacristina Rossi»

Émilie Boyer (Aix Marseille Université, CAER, Aix en Provence), «Mito precolombino y literatura juvenil: Quetzaltli, la lágrima del Creador de Javier Suazo Mejía»

Catherine Pélage (Université d’Orléans, Laboratoire REMELICE EA 4709), «Perspectivas artísticas caribeñas ultracontemporáneas: una aproximación a las performances literarias de Rita Indiana (República Dominicana)»

Dante Barrientos Tecún (Aix Marseille Université, CAER, Aix-en-Provence), «Paisajes y poesía de la costa Atlántica centroamericana: Tambor de pueblo (2013) de Carlos Castro Jo»

Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190

Directrice de la publication : Caroline Lepage

200 avenue de la République

92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr

-

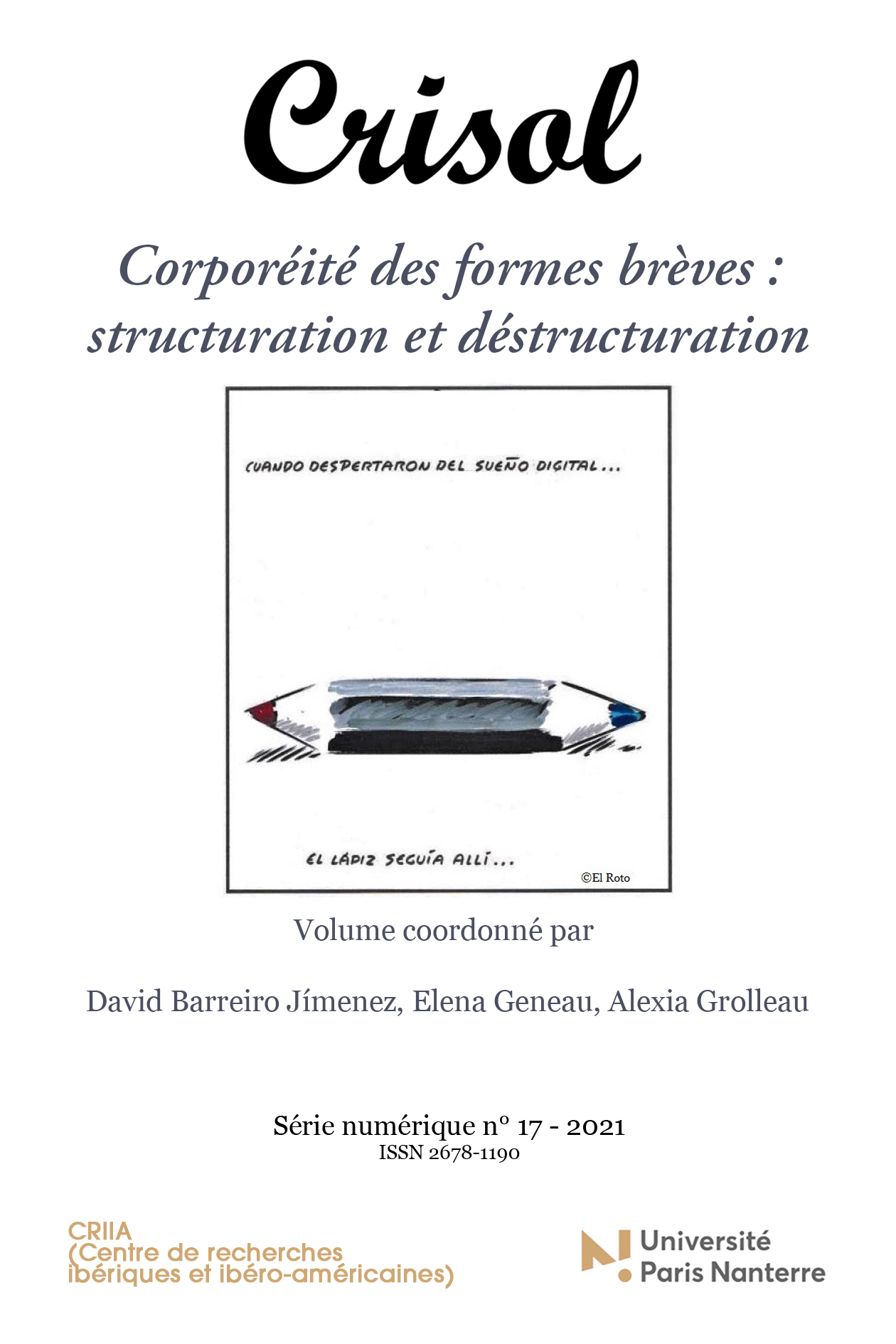

Corporéité des formes brèves : structuration et déstructuration

No 17 (2021)

Corporéité des formes brèves : structuration et déstructuration

No 17 (2021)Dans le cadre de ses travaux de recherche sur la littérature de langue espagnole, le GRELPP (Groupe de Recherche en Littérature, Philosophie et Psychanalyse) de l’Université Paris Nanterre publie le volume Corporéité des formes brèves : structuration et déstructuration. Le présent ouvrage est le fruit du colloque international du même nom ayant eu lieu le 19 et 20 avril 2018, à l’Université Paris Nanterre. Il se propose principalement de topographier, recenser et étudier les caractéristiques des formes brèves du texte et de l’image. En tant que canalisateurs formels et culturels de multiples formes de dire le temps et l’espace de la vie moderne, les formes brèves, telles des brèches protéiformes et mouvantes, ouvrent des perspectives sans cesse renouvelées; les interstices qu'elles (re)présent leur permettent de détruire l’idée d’une réalité ordinaire, constituée d'un seul bloc. Il s’agit, par ailleurs, d’un outil transversal qui combine, associe, voire transcende différents genres.

Lorsque George Poulet définit la forme brève comme «une ombre, une esquisse, une silhouette» (1), il met en avant son aspect éthéré, difficilement saisissable, à la fois visible et diffus. Bien que la relation comparative et contrastive entre chacune des manifestations des formes brèves paraisse toujours complexe, une délimitation des frontières du sujet s'impose. En effet, « le bref » se caractérise par sa polymorphie –laquelle brouille et confond sa définition–, il peut être de longueur variable et prendre différentes apparences. Aussi, il convient de tenir compte de la distinction entre le court, «plus long, plus prolixe, plus volumineux» (2), et le bref. Les formes le plus souvent répertoriées sont l'aphorisme, le micro-récit, le récit, le conte, la nouvelle, la poésie, l'épigraphe, le dicton ou encore, la devinette. Ces shots littéraires –aussi courts qu’intenses– font que chaque coup de plume doit gagner par knockout (3), là où, selon Julio Cortázar, le roman gagne aux points. Cependant, aujourd’hui encore, les formes brèves, versatiles et inclassables, ne constituent toujours pas un genre à part entière. En effet, elles se parent non seulement des couleurs des autres genres, mais aussi des atours de l'univers imagé, pour construire leur corporéité. Leur hybridité, issue tant de la transtextualité que de l’intermédialité, remet en cause, d'une certaine façon, les formes d'expression classiques (le roman, la poésie, le théâtre, le journalisme). Toutefois, les formes brèves ne se cantonnent pas à «dire le moderne» : contrairement aux idées reçues, qui affirment que leur extension les empêche d'embrasser une expression exhaustive, elles sont capables de dire le réel –et, plus précisément, l’intime– en cassant les codes littéraires préétablis et en fixant, au passage, de nouveaux codes par le biais duquel il est possible d’accéder à l’expression de l’indicible. En cela, elles semblent atteindre ce qui n'est jamais véritablement atteint par les autres formes littéraires en dehors de l'habitude d'un dire trop connu, toujours retrouvé et exprimé de la même manière. Bien que situées au bas de l'échelle sélective de la littérature classique, les formes brèves constituent toujours un projet d'écriture novateur et alternatif, peut-être la quintessence et l'une des composantes les plus stimulantes du renouveau littéraire.

Corporéité des formes brèves : structuration et déstructuration réunit dix-huit articles de chercheuses et de chercheurs hispanistes et américanistes de diverses nationalités. Les contributions traitent des formes brèves de l’Argentine, le Chili, la Colombie, l’Espagne, la France, le Guatemala, le Mexique, le Pérou et l’Uruguay et mènent une réflexion depuis des corpus et des champs théoriques et disciplinaires variés –la peinture, la littérature, la linguistique, l’histoire, le cinéma– et couvrent une large période allant du XVIe au XXIe siècle.

Ce volume s'organise en plusieurs parties afin de pouvoir montrer la diversité totalisatrice du genre.

Dans la première partie, intitulée «La typologie et les multiples vérités des formes brèves», Bernard Darbord recense, en guise de présentation et d’introduction, la typologie de l’ensemble des formes brèves, tandis qu’Antonia López étudie le cas spécifique du proverbe.

Dans «Sous le titre Coup de crayon: la substance plastique des formes brèves», Lina Iglesias (Université Paris Nanterre) et David Barreiro Jiménez (Université Paris Nanterre) présentent la conférence du dessinateur satirique espagnol Andrés Rábago García (El Roto) sur son œuvre et ses leitmotivs.

Dans la troisième partie, «La prosodie des formes brèves», Gökçe Ergenekon (Université Lyon III) explore à son tour l’esthétique de la poésie de René Char, tandis qu’Alexia Grolleau (Université Paris Nanterre) propose une approche intermédiale novatrice entre cinéma et poésie en étudiant le recueil de Roxana Miranda Rupailaf, Invocación al Shumpall et le court métrage de Gerardo Quezada El Shumpall.

La poésie ouvre la voie vers la quatrième partie, «La synergie du bref dans le théâtre», où Marjorie Colin (Université Sorbonne Nouvelle – Paris III) traite des ambivalences de la brièveté dans l’univers beckettien, alors qu’Inès Guégo Rivalan (Université Paris Nanterre) montre la valeur sémiotique du bref en étudiant Diálogos de Federico García Lorca.

Dans la cinquième partie, nous avons rassemblé, sous le titre «Le bref à l’orée du temps et des genres», des articles qui abordent la brièveté dans les nouvelles, les bulletins, les essais et, finalement, les supports numériques. Ainsi, Florence Raynié (Université de Toulouse II – Jean Jaurès) analyse les formes brèves dans les romans et les nouvelles de Lope de Vega en s’interrogeant sur leurs caractéristiques entre tradition et modernité. Par la suite, Caroline Berge (Université Paris Nanterre) présente les bulletins de l’auteur équatorien César Dávila Andrade et sa nature hybride à la croisée des genres de la poésie et du théâtre. Puis, Javier Rodríguez Hidalgo (Université d’Angers) travaille l’essai dans l’œuvre de Julio Camba et s’interroge sur le statut de la chronique journalistique en tant qu’essai bref. Finalement, Martín Felipe Castagnet (Universidad Nacional de la Plata – Argentine) réfléchit sur les nouvelles façons de lire un texte bref à partir de l’analyse des blogs et de Twitter en Argentine.

Dans la sixième partie, «Les espaces du bref: bifurcations et convergences», nous proposons un voyage symbolique par le labyrinthe de la brièveté dans le Cône Sud. Dans un premier temps, Ricardo Torre (Université Paris Est – Créteil) analyse le blog de microrécits d'Andrés Neuman «Microrréplicas» en évoquant leur caractère intermédial et interculturel ainsi que la force des hyperliens propres au milieu digital. Ensuite, Pablo Silva Olazábal (écrivain et journaliste – Uruguay) fait un tour d’horizon de la microfiction uruguayenne en s'intéressant à quatre auteurs canoniques.

Dans la partie suivante, «Le dynamisme des formes brèves: de l’oscillation à l’éclat», quatre articles mettent en lumière l’imaginaire du mouvement et le dynamisme des formes brèves. Géraldine Monterroso (Cornell University – New York) analyse le mouvement des mouches, expressions minimales de l’esthétique littéraire d’Augusto Monterroso dans Movimiento perpetuo. Par la suite, Irène Kristeva (Université de Sofia – Bulgarie) s’interroge sur la force des Petits traités pour percer «comme un jet» la surface du quotidien dans les essais de Pascal Quignard. Puis, Javier Perucho (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) ouvre la voie sur les études de l’aphorisme mexicain, le «parent pauvre de la République Littéraire» et rend compte de la production aphoristique d’une dizaine d’auteurs contemporains. Enfin, Caroline Lepage (Université Paris Nanterre) et Elsa Fernández (Professeure du secondaire) démontrent que le dynamisme des formes brèves peut aussi servir les intérêts politiques des revendications féministes présentes dans le volume collectif ¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de género. México.

Ce volume se termine par une exploration de La salle des machines des formes brèves. Raúl Brasca, Carlos Amézaga, Jacques Fuentealba et Ana García Bergua, interrogés par Elena Geneau (Université Paris Nanterre), abordent les formes brèves et leur architecture depuis la perspective auctoriale.

Nous remercions tout particulièrement Andrés Rábago García de nous avoir accordé le droit de publier son dessin dans la couverture. Son image, forme brève par excellence, révèle de manière synthétique l'hommage à Monterroso et son microrécit « Le dinosaure », ainsi que l'oscillation entre tradition et modernité des formes brèves.

Elena Geneau, Alexia Grolleau et David Barreiro Jiménez

En el marco de las actividades de investigación sobre literatura en castellano, el laboratorio GRELPP (grupo de investigación de literatura, filosofía y sicoanálisis) de la Universidad Paris Nanterre publica el volumen Corporeidad de las formes breves: estructuración y destructuración. La presente obra es el resultado del coloquio internacional del mismo nombre, que tuvo lugar los días 19 y 20 de abril de 2018 en la Universidad Paris Nanterre. Se propone principalmente topografiar, enumerar y estudiar las características de las formas breves en textos e imágenes. Como canalizadores formales y culturales de las múltiples formas de expresión del tiempo y del espacio de la vida moderna, las formas breves, cuales brechas proteiformes y fluctuantes, abren perspectivas en constante renovación y por medio de estos intersticios, permiten erradicar la idea de una realidad ordinaria hecha de un solo bloque. Además, son una herramienta transversal que combina, asocia e incluso trasciende diferentes géneros.

Cuando George Poulet define la forma breve como «una sombra, un boceto, una silueta» (1), subraya su aspecto etéreo, difícil de captar, visible y difuso a la vez. Aunque la relación comparativa y contrastiva entre cada una de las manifestaciones de las formas breves es siempre compleja, es necesario delimitar sus fronteras. En efecto, «lo breve» se caracteriza por su polimorfismo –lo que enturbia y confunde su definición–, puede tener una longitud variable y adoptar distintas apariencias. Además es conveniente tener en cuenta la distinción entre lo corto, «más largo, más detallado, más voluminoso» (2), y lo breve. Las formas más citadas son el aforismo, el microrrelato, el relato, el cuento, la nouvelle, el poema, el epígrafe, el refrán o incluso la adivinanza. Estos shots literarios –tan cortos como intensos– hacen que cada trazo de pluma deba de ganarse por knockout (3), allí donde la novela, según Julio Cortázar, gana por puntos. Sin embargo, aún hoy, las formas breves, versátiles e inclasificables no constituyen un género en sí. De hecho, no solo se engalanan con los colores de otros géneros, sino también con los atuendos del universo de la imagen, para erigir su corporeidad. Su hibridez, derivada tanto de la transtextualidad como de la intermedialidad, cuestiona en cierto modo las formas clásicas de expresión (la novela, la poesía, el teatro, el periodismo). No obstante, las formas cortas no se limitan a «hablar de lo moderno»: contradiciendo la creencia popular, que afirma que su extensión les impide abarcar una expresión exhaustiva; estas formas son capaces de expresar lo real –y más precisamente, lo íntimo– quebrantando los códigos literarios preestablecidos y fijando, en este proceso, nuevos códigos a través de los cuales es posible acceder a la expresión de lo indecible. Como resultado, parecen conseguir lo que nunca logran realmente las otras formas literarias, que acostumbran a decir las cosas de forma demasiado conocida, siempre presentadas y expresadas del mismo modo. Aunque situadas en la parte inferior de la escala selectiva de la literatura clásica, las formas breves siguen constituyendo un proyecto de escritura innovador y alternativo que bien puede ser la quintaesencia y uno de los componentes más estimulantes de la renovación literaria.

Corporeidad de las formas breves: estructuración y destructuración reúne dieciocho artículos de investigadores hispanistas y americanistas de diversas nacionalidades. Hemos recopilado contribuciones sobre las formas breves de Argentina, Chile, Colombia, España, Francia, Guatemala, México, Perú y Uruguay. Las reflexiones se llevan a cabo desde diversos corpus y campos teóricos y disciplinarios –pintura, literatura, lingüística, historia, cine– y abarcan un amplio período que va desde el siglo XVI al siglo XXI.

Este volumen está organizado en varias partes, para poder mostrar la diversidad totalizadora del género.

En la primera parte, titulada «La tipología y las múltiples verdades de las formas breves», a modo de presentación e introducción Bernard Darbord enumera la tipología del conjunto de formas breves, mientras que Antonia López estudia el caso concreto del refrán.

Bajo el título «Trazo de lápiz: la sustancia plástica de las formas breves», Lina Iglesias (Universidad Paris Nanterre) y David Barreiro Jiménez (Universidad Paris Nanterre) presentan la conferencia del dibujante satírico español Andrés Rábago García (El Roto) sobre su obra y sus leitmotivs.

En la tercera parte, «La prosodia de las formes breves», Gökçe Ergenekon (Universidad Lyon III) explora a su turno la estética de la poesía de René Char, mientras que Alexia Grolleau (Universidad Paris Nanterre) propone un enfoque intermedial innovador entre el cine y la poesía mediante el estudio del poemario de Roxana Miranda Rupailaf, Invocación al Shumpall y el cortometraje de Gerardo Quezada El Shumpall.

La poesía abre paso a la cuarta parte, «La sinergia de lo breve en teatro», donde Marjorie Colin (Universidad Sorbonne Nouvelle – Paris III) aborda las ambivalencias de la brevedad en el universo beckettiano, mientras que Inès Guégo Rivalan (Universidad Paris Nanterre) muestra el valor semiótico del escrito a partir del estudio de Diálogos de Federico García Lorca.

En la quinta parte hemos reunido, bajo el título «Lo breve a la linde del tiempo y de los géneros», artículos que abordan la brevedad en noticias, boletines, ensayos y, finalmente, medios digitales. Así, Florence Raynié (Universidad de Toulouse II – Jean Jaurès) analiza las formas breves en las novelas y cuentos de Lope de Vega cuestionando sus características entre tradición y modernidad. Caroline Berge (Universidad Paris Nanterre) presenta a continuación los boletines del autor ecuatoriano César Dávila Andrade y su carácter híbrido, en el cruce de los géneros poesía y teatro. Luego, Javier Rodríguez Hidalgo (Universidad de Angers) estudia el ensayo en la obra de Julio Camba y cuestiona el estatus de la crónica periodística como ensayo corto. Finalmente, Martín Felipe Castagnet (Universidad Nacional de la Plata – Argentina) reflexiona sobre las nuevas formas de leer un texto breve a partir del análisis de blogs y Twitter en Argentina.

En la sexta parte, «Los espacios de lo breve: bifurcaciones y convergencias», proponemos un viaje simbólico por el laberinto de la brevedad del Cono Sur. En primer lugar, Ricardo Torre (Universidad Paris Est – Créteil) analiza el blog de microrrelatos «Microrréplicas» de Andrés Neuman evocando su carácter intermedial e intercultural, así como la fuerza de los hipervínculos propios del mundo digital. A continuación, Pablo Silva Olazábal (escritor y periodista – Uruguay), ofrece un panorama de la microficción uruguaya centrándose en cuatro autores canónicos.

En la sección siguiente, «El dinamismo de las formas cortas: de la oscilación al esplendor», cuatro artículos dan testimonio del imaginario del movimiento y del dinamismo de las formas breves. En primer lugar, Géraldine Monterroso (Universidad de Cornell – Nueva York) analiza el movimiento de las moscas, expresiones mínimas de la estética literaria de Augusto Monterroso en Movimiento perpetuo. Posteriormente, Irène Kristeva (Universidad de Sofía – Bulgaria) cuestiona la fuerza de los Petits traités para perforar «como un chorro» la superficie de lo cotidiano en los ensayos de Pascal Quignard. Luego, Javier Perucho (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) abre el camino al estudio del aforismo mexicano, el «pariente pobre de la República Literaria» y nos informa sobre la producción aforística de diez autores contemporáneos. Por último, Caroline Lepage (Universidad Paris Nanterre) y Elsa Fernández (Profesora de secundaria) demuestran que el dinamismo de las formas breves también puede servir los intereses políticos de las reivindicaciones feministas presentadas en el volumen colectivo ¡Basta! Cien mujeres contra la violencia de género. México.

Este volumen se termina con una exploración de La sala de máquinas de las formas breves. Raúl Brasca, Carlos Amézaga, Jacques Fuentealba y Ana García Bergua, entrevistados por Elena Geneau (Universidad Paris Nantrre), abordan las formas breves y su arquitectura desde la perspectiva autorial.

Nuestro especial agradecimiento a Andrés Rábago García (El Roto) por habernos cedido el derecho a la publicación de su dibujo en la portada. Su imagen, forma breve por excelencia, revela a manera de síntesis tanto el homenaje a Monterroso y su microrrelato «El dinosaurio», como la oscilación entre tradición y modernidad de las formas breves.

Elena Geneau, Alexia Grolleau y David Barreiro Jiménez

(1) Georges Poulet, Études sur le temps humain 2, Paris, Éditions du Rocher, Plon, 1952, p.81-121.

(2) Alain Montandon, Les formes brèves, Paris, Hachette, 1992, p.4.

(3) Julio Cortázar, «Algunos aspectos del cuento», Obra crítica/2, - 2ª éd. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2014, p.347.

SOMMAIRE

1- La typologie et les multiples vérités des formes brèves

Bernard Darbord (Université Paris Nanterre), «Typologie des formes brèves»

Antonia López (Université Paris Nanterre), «Le proverbe: une forme brève pour de multiples vérités»

2- Coup de crayon: la substance plastique des formes brèves

Andrés Rábago García, dit «El Roto» (Dessinateur, El País – Espagne), conférence «Cortocircuitos». Introduction de Lina Iglesias (Université Paris Nanterre); présentation et transcription de David Barreiro Jiménez (Université Paris Nanterre).

3- La prosodie des formes brèves

Gökçe Ergenekon (Université Lyon III), «L'éclair et l'éclat: poétique de la brièveté dans la poésie de René Char »

Alexia Grolleau (Université Paris Nanterre), «Zoom sur El Shumpall: quand le vers rencontre la bobine»

4- La synergie du bref dans le théâtre

Marjorie Colin (Université Sorbonne Nouvelle – Paris III), «Corporéité des formes brèves: la forme brève dans le théâtre de Beckett»

Inès Guégo Rivalan (Université Paris Nanterre), «Sémiotique du bref dans les Diálogos de Federico García Lorca. La dynamique du tableau»

5- Le bref à l'orée du temps et des genres

Florence Raynié (Université de Toulouse II – Jean Jaurès), «Les formes brèves dans les romans et les nouvelles de Lope de Vega: tradition ou modernité?»

Caroline Berge (Université Paris Nanterre), «Boletín y elegía de las mitas à la croisée des genres»

Javier Rodríguez Hidalgo (Université d’Angers), «Julio Camba, ¿ensayista? la crónica periodística como ensayo breve»

Martín Felipe Castagnet (Universidad Nacional de la Plata – Argentine), «“Pero sea corta”: la literatura en la época de la lectura y edición digital»

6- Les espaces du bref: bifurcations et convergences

Ricardo Torre (Université Paris Est – Créteil), «Mucho más que microrréplicas. Intermedialidad e inter-culturalidad en el blog de microrrelatos de Andrés Neuman»

Pablo Silva Olazábal (Écrivain et journaliste – Uruguay), «Breve paseo microficcional por la literatura uruguaya»

7- Le dynamisme des formes brèves: de l'oscillation à l'éclat

Geraldine Monterroso (Cornell University – New York), «El movimiento perpetuo: las moscas de Monterroso»

Irène Kristeva (Université de Sofia – Bulgarie), «Les "armes de jet" du Petit traité: la brièveté, la corporéité, l’explosivité»

Javier Perucho (Universidad Autónoma de la Ciudad de México), «Lava de volcán. Erupciones del aforismo mexicano»

Caroline Lepage et Elsa Fernández (Université Paris Nanterre), «¡Basta! Mexique, un projet novateur et alternatif»

8. La salle des machines des formes brèves

Elena Geneau (Université Paris Nanterre), «Las formas breves desde la perspectiva autorial de Raúl Brasca, Carlos Amézaga, Jacques Fuentealba y Ana García Bergua».

Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190

Directrice de la publication : Caroline Lepage

200 avenue de la République

92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr

-

Inventions du Sud

No 16 (2021)

Inventions du Sud

No 16 (2021)Ce numéro monographique de la revue Crisol, intitulé Inventions du Sud, rend compte d'un projet collectif transversal qui, pendant plusieurs années, a alimenté nos recherches au sein du laboratoire d'Études romanes. Ce fut d'abord « Actuel(s) Sud(s). Dynamiques et transformations dans l’aire romane », une grande orientation de fond qui sous-tendait les activités communes aux trois aires linguistiques et culturelles de l’unité de recherche (hispanophone, italophone et lusophone) et aux trois équipes qui les représentent : le CRIIA, le CRIX et le CRILUS. Rappelons ici, notamment, deux importantes journées-séminaires, consacrées à Invention et réinvention du sud et des suds dans les pays de langues romanes (3-4 novembre 2016), qui ont été précédées par des réunions d'un groupe de réflexion, et qui ont vu la participation d'une bonne vingtaine d'enseignants-chercheurs, doctorants et docteurs de l'Unité. Pour poursuivre nos réflexions autour de la construction et des représentations du Sud, nous avons accueilli comme professeur invité, en 2017, Roberto Dainotto (Duke University), qui a donné deux conférences : « L’éthique du Sud et l’Esprit (romantique) de l'anticapitalisme » et « Le rôle conceptuel du Sud dans le développement d'une idée de l'Europe », puis en 2018, avec le même statut de professeur invité, Antonio Sánchez Jiménez (Université de Neuchâtel) et Elsa Lechner (CES Coimbra) : leurs conférences et interventions ont porté respectivement sur la légende noire et l'approche imagologique de la question du Sud (« A propos des stéréotypes et de l'imagologie », et « Banditisme littéraire au Mexique au XIXe siècle. El Zarco, le bandit aux yeux bleus »), et sur les récits de migrations, notamment intra-européennes en direction Sud-Nord (« L’émotion de la langue : la langue comme lien identitaire et culturel dans les milieux de l’émigration » et « (Dé)constructions des dichotomies sud/nord dans des ateliers biographiques avec migrants »). Lors de ces rencontres il a beaucoup été question des « imaginaires » du Sud, ce qui nous a conduit à repenser l’orientation de notre projet et à l’envisager de façon plus collective et plus ambitieuse : grâce à la solide contribution des collègues précédemment cités, nous avons élaboré un projet intitulé ArcSouth – « Archéologies du Sud : construction et usages des Suds dans l’Europe moderne et contemporaine ». Son point de départ était le constat qu’aujourd’hui on relève dans l’espace politique européen une nette résilience des idées nationales et nationalistes, ainsi que de fortes tensions ethniques, raciales et sociales. Or, que celles-ci soient internes à l’Europe ou qu’elles mettent en jeu les rapports avec d’autres espaces politico-géographiques, ces tensions s’expriment dans un langage opposant volontiers un Nord vertueux, productif, pragmatique, et un Sud réfractaire à l’organisation moderne du travail et des relations sociales, un Nord valorisé et dominant, et un Sud dominé et subalterne. Si elle est connue comme une opposition de lieux communs, cette dichotomie continue sans aucun doute à avoir des conséquences politiques et sociales, pratiques et concrètes, comme on le voit couramment dans la vulgate économique autour de la notion d’austérité, qui va au-delà de son seul sens budgétaire, pour mettre en regard des conduites. Pourtant cette vision dichotomique ne va pas de soi ; elle exploite et reprend pour le réinventer un imaginaire sur l’Europe du Sud qui s'est constitué au fil des siècles mêlant données « naturelles » et clichés. La vision du Sud prend ainsi corps dans des représentations artistiques et des textes, et plus généralement dans des formations discursives qui participent de la construction d’une identité européenne par la spatialisation et l’ordonnancement de ses composantes. Notre projet d’« archéologie du Sud » entendait décrire les productions sémiotiques et conceptuelles du Sud qui sous-tendent ces processus symboliques, et qui en retour s’en nourrissent. Autrement dit, notre objectif était de mieux comprendre (notamment dans une perspective diachronique) les conditions d’apparition et de réapparition ainsi que la matérialisation de la dichotomie nord-sud, pour analyser les usages qui en sont faits, et les effets (attendus et/ ou avérés) de ces usages, dans l'Europe moderne et contemporaine. ArcSouth a été présenté en 2017 en vue de l’obtention d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche pour le Montage de Réseaux Scientifiques (MRSEI/ANR), en partenariat avec huit autres partenaires européens (universités de Cologne, Bologne, Madrid, Cadix, Neuchâtel, Coimbra, Bari, Cagliari). L'Agence Nationale de la Recherche a reconnu l’intérêt de notre projet, en constatant qu’il correspondait bien aux préoccupations sociales et européennes actuelles, notamment du fait que nous proposions de nous pencher sur l'image des Suds à travers les migrations et le métissage, mais aussi que nous prévoyions de produire des instruments méthodologiques et des concepts nouveaux ; son format, cependant, ne correspondait pas aux exigences des gros projets H2020 que nous aurions dû viser. Nous avons préféré poursuivre dans d'autres directions. Notre grand axe de recherche a pu se décliner dans d'autres projets transversaux (par exemple, le projet UPL Mondialités mineures, vers une géopolitique des savoirs et des littératures qui a donné lieu à la récente anthologie Penser la différence culturelle du Colonial au Mondial, où la question du Global South est très présente), ou par aire linguistique (par exemple, un volume de la revue « Narrativa » plus spécifiquement consacré à l'Italie contemporaine, Les nouvelles frontières du Sud, est sorti en 2018). Le projet commun de l'UR Études Romanes a trouvé son aboutissement avec le colloque Inventions du Sud. Quand le Sud construit le Sud, quand le Sud construit le Nord, quand le Sud se construit comme Nord... (champs hispanophone, lusophone, italophone), organisé à Nanterre en juin 2019, dont le présent volume publie une sélection des communications. Sans vouloir mettre un point final à nos réflexions et nos recherches, ce colloque – et partant ce volume – se propose de faire le point sur les acquis théoriques et conceptuels, sur les méthodologies, sur les problématiques que nous avions abordées tout au long de ces quatre années. Dans notre rôle de directeurs du laboratoire Études Romanes au cours de la période concernée, nous avons accompagné et animé ces réflexions et ces recherches, nous avons participé à l'organisation scientifique des manifestations organisées. C'est donc avec satisfaction que nous voyons se concrétiser en cet ouvrage les résultats de nos travaux collectifs.

Silvia Contarini et Christophe Couderc

SOMMAIRE

Françoise Dufour (La Langagière), «Du «Nord» au «Sud»: translation terminologique et impérialisme du sens»

Lorenzo Ravano (Université Paris Nanterre), «La notion de global South et l’histoire de la pensée politique»

Ramona Onnis Université (Paris Nanterre – EA 369 / CRIX), «Le Sud est-il le lieu de l’altérité? Pensées méridienne et antiméridienne»

Alessandro Benucci (Université Paris Nanterre – CRIX), «“Il Bel paese”: variations sur ce thème entre l’oubli et le souvenir, le passé et l’avenir»

Margherita Marras (Avignon Université - CRIX, Université Paris Nanterre), «Les différentes représentations du Sud et des gens du Sud dans les discours léguistes (Ligue du Nord et Ligue pour Salvini Premier)»

Giuliana Benvenuti (Università di Bologna), «Miti di Sicilia. Il commissario Montalbano di Camilleri e lo stereotipo dell’uomo mediterraneo»

Dalila Chine-Lehmann (Université Paris Nanterre), «Le refus de "n'être rien". Représentations du Sud dans les manuels de Sciences Sociales mexicains (1972-1988)»

Marie Lecouvey (Université Paris Nanterre) et Helia Bonilla (Dirección de Estudios Históricos, INAH México), «Le Mexique, pays du Nord? Auto-représentation des Mexicains dans deux publications illustrées (1854)»

Jorge Villaverde (CRIMIC- Sorbonne Université), «Une approche imagologique du Sud: voyage et tourisme dans un empire informel»

Antonio Sánchez Jiménez (Université de Neuchâtel), «Estereotipos nacionales en la novela bizantina española de entresiglos: la Selva de aventuras de Jerónimo Contreras (1582) y El peregrino en su patria (1604) de Lope de Vega»

Sandra Assunção Université (Paris Nanterre – UE 369/ CRILUS), « L’invention de la nation métisse dans Gabriela, girofle et cannelle de Jorge Amado»

Crisol remercie les réviseurs externes de ce volume :

Silvia CONTARINI (Université Paris Nanterre)

Graça DOS SANTOS (Université Paris Nanterre)

Magali DUMOUSSEAU (Avignon Université )

Laurent LOMBARD (Avignon Université)

Franco MANAI (University of Aukland)

Giulia MANERA (Université de Guyane)

Carlos TOUS (Université de Tours)

Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190

Directrice de la publication : Caroline Lepage

200 avenue de la République

92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr

-

La civilisation aux concours - Amérique latine, Espagne

No 15 (2020)

La civilisation aux concours - Amérique latine, Espagne

No 15 (2020)Ce volume de Crisol prolonge la journée d’études consacrée aux questions de civilisation aux concours de la session 2020, qui sont maintenues au programme de la session 2021 de l’agrégation externe. Cette journée d’études, co-organisée par le CRIIA de l’Université Paris Nanterre et par l’IdA Institut des Amériques, s’est tenue le samedi 11 janvier 2020.

Le sujet de civilisation espagnole contemporaine marque un tournant dans l’histoire récente de l’hispanisme, en mettant en lumière un media considéré pendant longtemps comme peu digne d’une étude scientifique : la bande dessinée. Les travaux de Viviane Alary, Roselyne Mogin-Martin ou Benoît Mitaine, en France, ont déjà ouvert la voie depuis plus de vingt ans à la reconnaissance de cet objet d’études à la fois artistiques, littéraires et civilisationnelles. C’est cette dernière perspective qu’adopte le programme de l’agrégation externe d’espagnol, en proposant d’étudier l’élaboration d’une mémoire de l’après-guerre civile au moyen d’un support de culture populaire : la bande dessinée pour adultes. Les quatre ouvrages proposés couvrent presque 40 ans de création mais aussi de réflexion sur ce que fut l’après-guerre pour l’immense majorité de la population espagnole, depuis des points de vue différents, du fait de la personnalité de leurs auteurs, et de leur méthode de travail. Comme le rappelle Pierre-Alain De Bois dans l’article qu’il lui consacre, Paracuellos (1977-2003), la série de Carlos Giménez, s’appuie dans un premier temps sur les souvenirs de son auteur ; assez rapidement cependant, elle devient un support commun de mémoire, en ajoutant et entremêlant les récits d’autres témoins, au point de devenir une sorte de chronique collective d’une enfance sous le franquisme, dans les foyers de l’Auxilio Social. Autre forme de mémoire collective, celle des prisonnières républicaines dans les geôles franquistes que représentent Jorge García et Fidel Martínez dans Cuerda de presas (2005) : l’auteur et le dessinateur, nés à la fin des années 1970, n’ont évidemment rien vécu de ce qu’ils narrent, mais s’appuie sur les témoignages recueillis par d’anciennes victimes de la répression auprès de leurs co-détenues ; la plupart des femmes qui apparaissent dans les brefs récits de ce recueil sont des anonymes, ce qui offre à leur histoire un pouvoir de représentativité très fort. Les deux œuvres restantes s’ancrent à la fois plus dans la fiction, tout en conservant un souci de réalisme, et donc de dimension documentaire très marquée. Ainsi Los surcos del azar (2013) dans lequel Paco Roca imagine et chronique la rencontre entre un dessinateur espagnol quadragénaire et un ancien soldat républicain, incorporé par la suite aux Forces Françaises Libres et resté vivre en France sous une fausse identité, et le récit que ce dernier fait de son expérience de la guerre. Camille Pouzol interroge le passage de témoin(s) dans ce roman graphique, en montrant que les ressources particulières du genre, mêlant image et texte, sont particulièrement bien exploitées par le dessinateur valencien, dans son projet de créer une illusion de vérité, qui rende hommage à des hommes trop longtemps oubliés. Eduardo Hernández Cano s’intéresse quant à lui au scénariste de El Artefacto Perverso, Felipe Hernández Cava, en rappelant que ton intérêt pour cette période de l’immédiat après-guerre n’apparaît pas de manière soudaine à l’occasion de son travail avec le dessinateur Federico del Barrio, mais qu’il s’agit d’une constante depuis ses débuts pendant la Transition. Son article rappelle aussi combien cette question de la mémoire du système répressif mis en place par le régime franquiste a été prégnante dans l’apparition et le développement en Espagne d’une bande dessinée adulte, et qu’Hernández Cava, individuellement ou dans le cadre de collectifs, y a pris une part importante.

Le sujet de civilisation portant sur l’Amérique latine, « Explorations, conquêtes et revers de conquête : les confins amérindiens de l’Amérique du Sud (années 1530 - années 1600) », partage avec le sujet de civilisation espagnole l’ambition et l’intérêt de mettre en lumière des éléments et thématiques peu traités par l’historiographie « classique ». Il invite ainsi à déplacer le regard vers des espaces peu étudiés en tant que tels, situés sur les marches australes de l’empire au 16e siècle, et vers des acteurs invisibilisés et dont il s’agit de mettre en évidence l’agentivité, les populations amérindiennes. Employer le terme de « confins », plutôt que celui de « marge » ou de « périphérie » n’est pas innocent : il s’agit bien de dépasser la traditionnelle et réductrice dichotomie centre/périphérie, selon laquelle la périphérie serait un prolongement du centre, dépourvu de dynamique propre, ou bien un espace d’importance secondaire face à un centre où s’exprimeraient les principaux enjeux et acteurs d’une époque. Car, pour reprendre l’expression de Reynaud dans son essai Société, Espace et Justice publié en 1981, si le centre est là où les choses se passent, alors ces confins présentés comme lointains doivent être considérés comme des centres. En effet, il s’y passe beaucoup de choses qui éclairent d’un jour nouveau les processus de la conquête et de la colonisation espagnoles. L’étude de ces confins contribue, comme le fait Matthew Restall dans son célèbre Seven Myths of the Spanish Conquest publié en 2003, à remettre en question la légende historiographique d’une Conquête éclair, en montrant les difficultés, les défaites et les échecs de celle-ci et son caractère inachevé dans les années 1610. Ces confins s’avèrent aussi des centres lorsque s’y nouent les rivalités géopolitiques entre puissances européennes, dans le détroit de Magellan par exemple, situé aux confins des confins qu’est le sud chilien, mais pourtant espace stratégique de l’accès au Pacifique. C’est précisément ce que s’emploie à montrer Hélène Roy, dans son article « Les confins amérindiens au cœur du pouvoir : stratégie de carrière des conquérants et enjeux géopolitiques pour la Monarchie hispanique. Le cas d’Álvar Núñez Cabeza de Vaca (XVIe siècle) ». Si elle admet que les confins sont des territoires aux marges, échappant totalement ou en partie au contrôle de la Couronne, c’est pour mieux souligner qu’il existe une géopolitique des confins qui se met en place en réponse aux poussées expansionnistes de rivaux européens dans les Indes. Hélène Roy montre également que ces confins signifient des enjeux importants pour la politique intérieure du Pérou, car ils représentent, dans la seconde moitié du 16e siècle, les derniers réservoirs possibles de richesses dans le vice-royaume. Les soldats exclus des butins des premières vagues de conquête peuvent espérer y réaliser leur rêve de richesses et d’honneurs, comme l’atteste, du reste, le déplacement continu des horizons mythiques de l’Eldorado ou de la Cité des Césars vers ces espaces. Parce qu’ils permettent de « descargar la tierra » – pour reprendre l’expression utilisée dès les années 1540 –, les confins contribuent à la consolidation d’un édifice colonial encore fragile au Pérou, en raison des différends et guerres civiles. Pour sa part, dans l’article « Une poétique des confins : La Araucana (Chili, second XVIe siècle) », Aude Plagnard revient sur une caractéristique essentielle des confins amérindiens étudiés, leur instabilité non seulement militaire, mais aussi politique et culturelle. Elle observe alors comment les acteurs de la conquête y produisent de nouveaux récits, en particulier poétiques, devant contribuer à les inscrire dans une tradition épique, alors même qu’ils subissent échecs et défaites. Aude Plagnard s’appuie sur le cas chilien et en particulier sur le poème épique La Araucana, car l’œuvre joue un rôle essentiel dans la construction d’une matrice discursive où les « revers de conquête », pour reprendre l’intitulé su sujet de l’agrégation, servent la construction d’une figure de l’adversaire araucan à la mesure des exploits espagnols et participent du récit d’une glorieuse épopée chilienne. Aude Plagnard y voit là le trait majeur d’une « poétique des confins », où les récits restent forcément inachevés, puisque les adversaires résistent héroïquement à l’expansion coloniale de la Couronne et que la Conquête reste inachevée.

Avec ce volume 15 de Crisol, nous espérons à la fois donner des outils aux candidats à l’agrégation à la session 2021 pour se préparer au concours, mais aussi participer à la construction d’une réflexion sur ces deux sujets qui, espérons-le, continueront d’inspirer la recherche en civilisation latino-américaine et espagnole dans les prochaines années.

Emmanuelle Sinardet, Eva Touboul

La journée d'étude et les débats sont disponibles en video ici:

- Amérique

- Espagne

SOMMAIRE

Pierre-Alain De Bois, "La bande dessinée Paracuellos: entre mémoire individuelle et mémoire collective d’une enfance sous le franquisme"

Camille Pouzol, "Los surcos del azar ou les jeux de témoin : les différents "je" et le langage bédéïque entre mémoire et hommage"

Eduardo Hernández Cano, "Memoria y mercado de la historieta. Cuatro obras en su campo cultural"

Hélène Roy, "Les confins amérindiens au cœur du pouvoir : stratégie de carrière des conquérants et enjeux géopolitiques pour la Monarchie hispanique. Le cas d’Álvar Núñez Cabeza de Vaca (XVIe siècle)"

Aude Plagnard, "Une poétique des confins : La Araucana (Chili, second XVIe siècle)"

***

Compte-rendu de lecture

Compte-rendu de lecture (Emmanuelle Sinardet): Guápulo d’Alfredo Noriega, roman quiténien endeuillé

Mentions légales

Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190

Directrice de la publication : Caroline Lepage

200 avenue de la République

92000 Nanterrec.lepage@parisnanterre.fr

-

Débuts et fins du texte dans les mondes hispaniques

No 14 (2020)

Débuts et fins du texte dans les mondes hispaniques

No 14 (2020)«Principio y final del texto, polos inestables de la linealidad»

En uno de sus célebres cuentos (que el narrador presenta no como relato fantástico sino como relato verídico), Jorge Luis Borges imagina un misterioso libro de arena que incluye un número infinito de páginas siempre diferentes. Ese libro, que comienza despertando en el protagonista una enorme curiosidad y un irrefrenable deseo de posesión, acaba convirtiéndose en su cárcel y en su pesadilla, horror del que el poseedor (el poseído) sólo logra alejarse un poco cuando consigue desprenderse de su indeseable tesoro depositándolo sobre uno de los húmedos anaqueles del sótano de la Biblioteca Nacional. El libro de arena no tiene ni principio ni fin. Objeto obsceno que infama y corrompe la realidad, el libro monstruoso no sólo es incomprensible sino que además irradia sinsentido. Y es que el hombre sólo puede pensar en el contexto de un kairos que, como lo bien observa Frank Kermode en El sentido de un final, bosqueja, en el recorrido que va de un tic a un tac, un orden. El chronos absolutamente inaprehensible e imprevisible impide el pensamiento. El hombre sólo puede encontrar sentido a lo que lee y a lo que vive en un marco en que puedan percibirse o inventarse principios y finales, por extraños o sorprendentes que estos puedan parecer.

El objetivo de este volumen es reflexionar, a partir de la producción literaria y audiovisual del mundo hispánico, sobre el principio, sobre el final y sobre la articulación entre estos bordes textuales. El artículo que abre el volumen aclara los términos desde el punto de vista teórico y, siguiendo a Andrea del Lungo, considera que el principio y el final de un texto son polos inestables de una linealidad cuya precariedad es indisociable del enigma de la significación y del sentido. La primera parte del volumen, titulada "Incipere non discitur", reúne una serie de artículos que estudian el funcionamiento del incipit en la literatura clásica (el teatro de Lope de Vega, el Quijote de Avellaneda), en la literatura del siglo XIX (la novela de Emilia Pardo Bazán, la poesía hispanoamericana) y en la producción literaria y audiovisual del siglo XX (novela, poesía, videojuego). La segunda parte del volumen, titulada "Leer desde el principio hasta el final", reúne una serie de artículos que estudian la tensión entre los dos bordes del texto en la literatura clásica (las crónicas de Alvar Núñez Cabeza de Vaca), en la novela española del siglo XIX (la novela de Emilia Pardo Bazán) y en la producción literaria y audiovisual de la segunda mitad del siglo XX y de las primeras décadas del siglo XXI (la novela Rayuela y los cuentos de Queremos tanto a Glenda de Julio Cortázar, la poesía del argentino Juan L Ortiz, la ficción cinematográfica del argentino Hugo Santiago, la narrativa de la chilena Lina Meruane y las novelas de los argentinos Samanta Schweblin y Hernán Ronsino y del cubano Leonardo Padura).

Graciela Villanueva (Université Paris-Est-Creteil, Imager)

SOMMAIRE

Introduction

Graciela Villanueva (Université Paris-Est-Creteil, Imager), «Principio y final del texto, polos inestables de la linealidad»

I. Incipere non discitur

A este respecto puedo recordar aquí la leyenda que preside en grandes letras de oro la sala de párvulos de la Escuela de Ballet de nuestro querido Teatro Colón, y que no bien aprendíamos a leer nos hacían descifrar nuestros maestros, inculcándonos pacientemente su significado (pues estaba, y está, en latín) : INCIPERE NON DISCITUR. O sea : « No se aprende a empezar », frase cuya moraleja es : « Se empieza », César Aira, El volante (1992)

Philippe Meunier (Université Lumière Lyon 2), «Lo que está en juego en el íncipit teatral. El caso de La dama boba de Lope de Vega»

David Álvarez Roblin (CEHA – Université de Picardie Jules Verne), «Le début du Don Quichotte d’Avellaneda et ses enjeux»

Yves Germain (CRIMIC – Sorbonne Université), «Le paratexte ludique et paradoxal de La desheredada»

Sylvie Turc-Zinopoulos (Université Paris Nanterre Criia– Études Romanes), «L’incipit de La Tribuna (1883) de Emilia Pardo Bazán»

Hervé Le Corre (CRICCAL Université Paris 3 Sorbonne-nouvelle), «Commencer le poème. De quelques incipit dans la poésie hispano-américaine du XIXe siècle»

Caroline Lepage (Université Paris Nanterre – Études Romanes / CRIIA-GRELPP), «Les débuts hors la norme: étude de 5 cas»

Lina Iglesias Université Paris Nanterre – Études Romanes – CRIIA / GRELPP, «À la croisée de la poésie et de l’Histoire: l’incipit chez David González et Joan Margarit»

Emmanuel Vincenot (Université Gustave Eiffel – LISAA), «Début du texte, début du jeu : le cas de Rime [Tequila Works, 2017]»

II. Leer desde el principio hasta el final

«Signori, devo premettere che a me nei libri piace leggere solo quello che c'è scritto; e collegare i particolari con tutto l'insieme; e certe letture considerarle come definitive; e mi piace tener staccato un libro dall'altro, ognuno per quel che ha di diverso e di nuovo; e soprattutto mi piacciono i libri da leggere dal principio alla fine. Ma da un po' di tempo in qua tutto mi va per storto: mi sembra che ormai al mondo esistano solo storie che restano in sospeso e si perdono per strada», Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore (1979)

Hélène Roy (Université de Poitiers / CRLA-Archivos), «Les deux débuts et les deux fins de Naufragios (1542) d’Álvar Núñez Cabeza de Vaca»

Laurie-Anne Laget (Sorbonne Université – Crimic, Iuf), «Du naturalisme à la satire politique: le début et la fin de La Tribuna d’Emilia Pardo Bazán»

Joséphine Marie Université (Paris-Est Marne-la-Vallée UGE/LISAA -EMHIS), «Où commence la fin, où finit le début? Des possibles lectures de Rayuela et du cas 55»

Sergio Delgado (Université Paris Est Créteil, IMAGER), «La intemperie sin fin»

Julien Roger (Sorbonne Université - CRIMIC / EA 2561), «Commencer et finir dans Queremos tanto a Glenda de Julio Cortázar»

Andra Barbu (Chercheuse associée ERIAC Université de Rouen), «Lire hors de vue. Où commence et où finit l’histoire de «Mal de ojo» et Sangre en el ojo de Lina Meruane?»

Pénélope Laurent (Sorbonne Université –CRIMIC), «Distancia de rescate, de Samanta Schweblin (2014). En el filo de la palabra»

Benoît Coquil (Université de Picardie Jules Verne), «Buenos Aires transfigurée: analyse des séquences d’ouverture et de clôture dans Invasión et El cielo del centauro de Hugo Santiago»

Laura Gentilezza (Université Paris-Est IMAGER-CREER/ Red Li. Ri. Co.), «Principios y finales en el íncipit de un proyecto literario: notas sobre Ronsino»

Clémentine Lucien (CRIMIC-EA 2561 – Sorbonne Université-Faculté des Lettres), «La transparencia del tiempo de Leonardo Padura: Où l’ouverture est aussi fermeture»

Mentions légales

Crisol série numérique / ISSN : 2678-1190

Directrice de la publication : Caroline Lepage

200 avenue de la République

92000 Nanterre

c.lepage@parisnanterre.fr

-

La novela de mi vida de Leonardo Padura: miscellanées

No 13 (2020)

La novela de mi vida de Leonardo Padura: miscellanées

No 13 (2020)Ce numéro 13 de Crisol–série numérique prend une forme inédite, puisqu'il s'agit d'un volume ouvert et en mouvement: de nouvelles contributions viendront progressivement s'y ajouter au cours des deux prochaines années. Ce projet a effectivement été pensé dans le cadre de la préparation au concours de l'Agrégation externe d'espagnol 2021-2022 et il a semblé aux coordinatrices, d'une part, utile de mettre la matière critique disponible immédiatement à la disposition des étudiants-candidats; d'autre part, de laisser une porte aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs à qui les belles voix croisées de José María Heredia, José de Jesús Heredia, Fernando Terry et Los Socarrones viendraient inspirer des réflexions plus tardives. À ces derniers, invitation est donc lancée. N'hésitez pas à envoyer vos contributions.

Avis aux lecteurs: vous l'avez compris, il faudra venir régulièrement ici pour voir s'il y a une ou plusieurs nouvelles livraisons ou vous abonner à la page Facebook du CRIIA (@CRIIANanterre) où nous annoncerons chaque mise à jour.

Bonne lecture !

Sandra Gondouin, Caroline Lepage, Renée-Clémentine Lucien

(Nous remercions Diana Gil Herrero et Guilliane Thiébault pour leur aide dans l'étape des relectures)

1.jpg)

SOMMAIRE

Fabrice Parisot (Université de Perpignan Via Domitia-CRESEM), «La novela de mi vida al desnudo. Entrevista con Leonardo Padura Fuentes»

Caroline Lepage (Université Paris Nanterre–CRIIA) et Elena Zayas (Université d'Orléans), «Entretien avec la traductrice de La novela de mi vida en français»

Graciela Villanueva (Université paris Est Créteil / Imager (UR 3958), «Visualizar la estructura de La novela de mi vida (2002) de Leonardo Padura»

Elena Zayas (Université d'Orléans), «Une île, une écriture: deux territoires rêvés de l’œuvre romanesque de Leonardo Padura»

Elena Zayas (Université d'Orléans), «El arte de borrar fronteras: ficción e historia en La Novela de mi vida de Leonardo Padura»

Sabrina Wajntraub (Université Paris Nanterre Études Romanes – CRIIA-HLH), «Des enjeux de la première de couverture dans la réception de La novela de mi vida (2002) de Leonardo Padura Fuentes. Analyse comparative des premières de couverture des premières publications en grand format aux éditions Tusquets (Espagne) et Métailié (France)»

Sabrina Wajntraub (Université Paris Nanterre Études Romanes – CRIIA-HLH), «1, 2, 3, partez! Des enjeux du triple et du double dans le début pluriel de La novela de mi vida (2002) de Leonardo Padura»

Sabrina Wajntraub (Université Paris Nanterre Études Romanes – CRIIA-HLH), «“Il était une fois le conte de ma vie de dictateur” – Des enjeux micro et macro d’une analyse architextuelle de La novela de mi vida (2002)»